Formazione e didattica, Progetti formativi

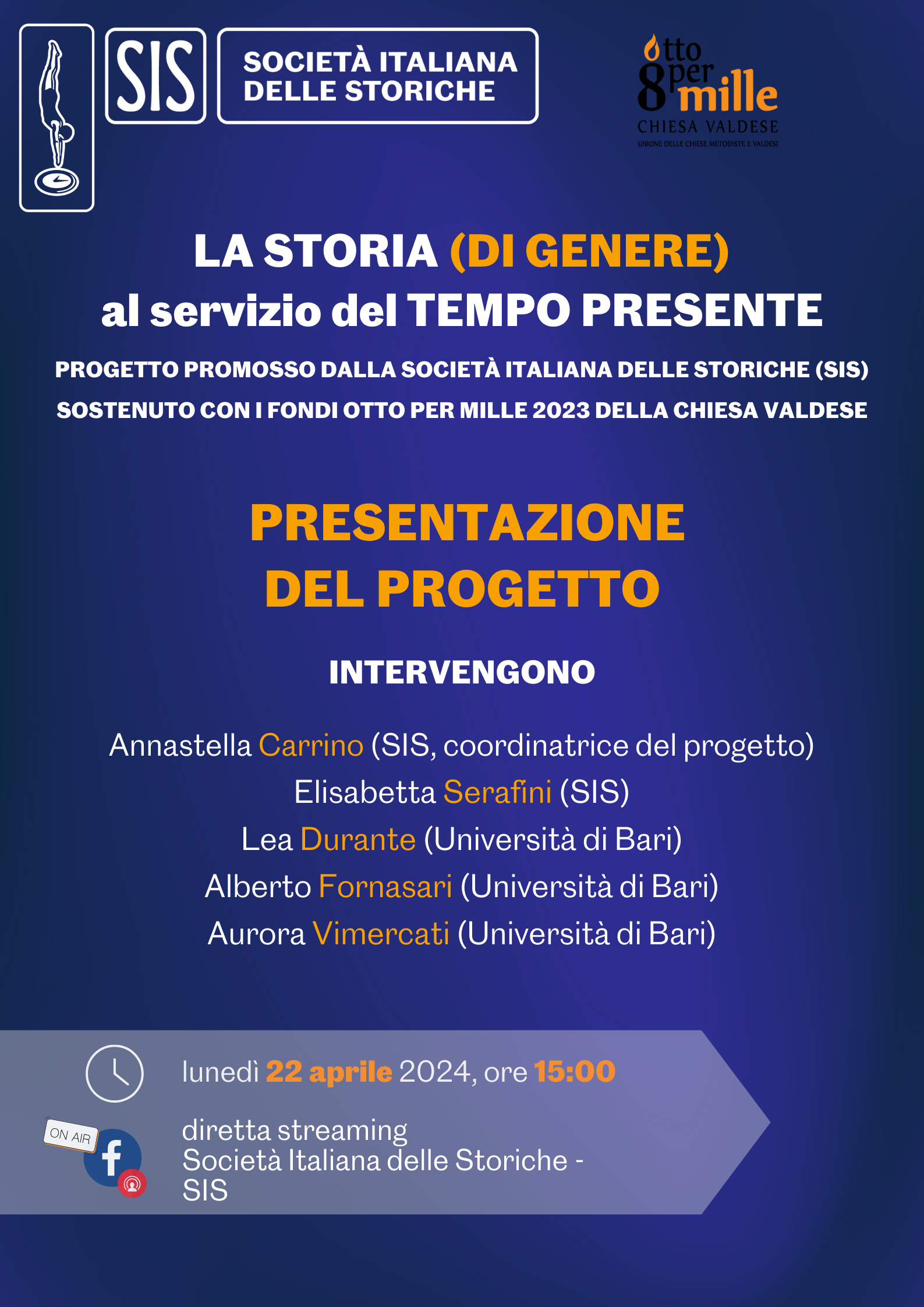

La Storia (di genere) al servizio del tempo presente

Presentazione online del progetto | 22 aprile, ore 15.00 https://www.facebook.com/SISstoriche.1989

Leggi tuttoLa Società Italiana delle Storiche, nata nel 1989 dal movimento delle donne, si propone di valorizzare la soggettività femminile e la presenza delle donne nella storia; di rinnovare la ricerca e l’insegnamento; di promuovere la divulgazione del patrimonio scientifico e culturale prodotto dalle storiche; di modificare l’attuale trasmissione dei saperi contribuendo alla costruzione di una cultura che intrecci parità e differenza.

A tali fini la SIS, come da Statuto, valorizza il lavoro delle storiche, promuove e divulga la storia delle donne e di genere raccogliendo fonti, svolgendo ricerche, pubblicando studi, partecipando al dibattito pubblico, organizzando congressi, convegni, seminari, corsi e scuole di formazione universitaria e post-universitaria, con particolare attenzione alle giovani generazioni, alle/agli insegnanti e al mondo della scuola.

Formazione e didattica, Progetti formativi

Presentazione online del progetto | 22 aprile, ore 15.00 https://www.facebook.com/SISstoriche.1989

Leggi tutto

Dieci borse di partecipazione al prossimo Congresso SIS messe a bando dall’Istituto Gramsci siciliano

Leggi tutto

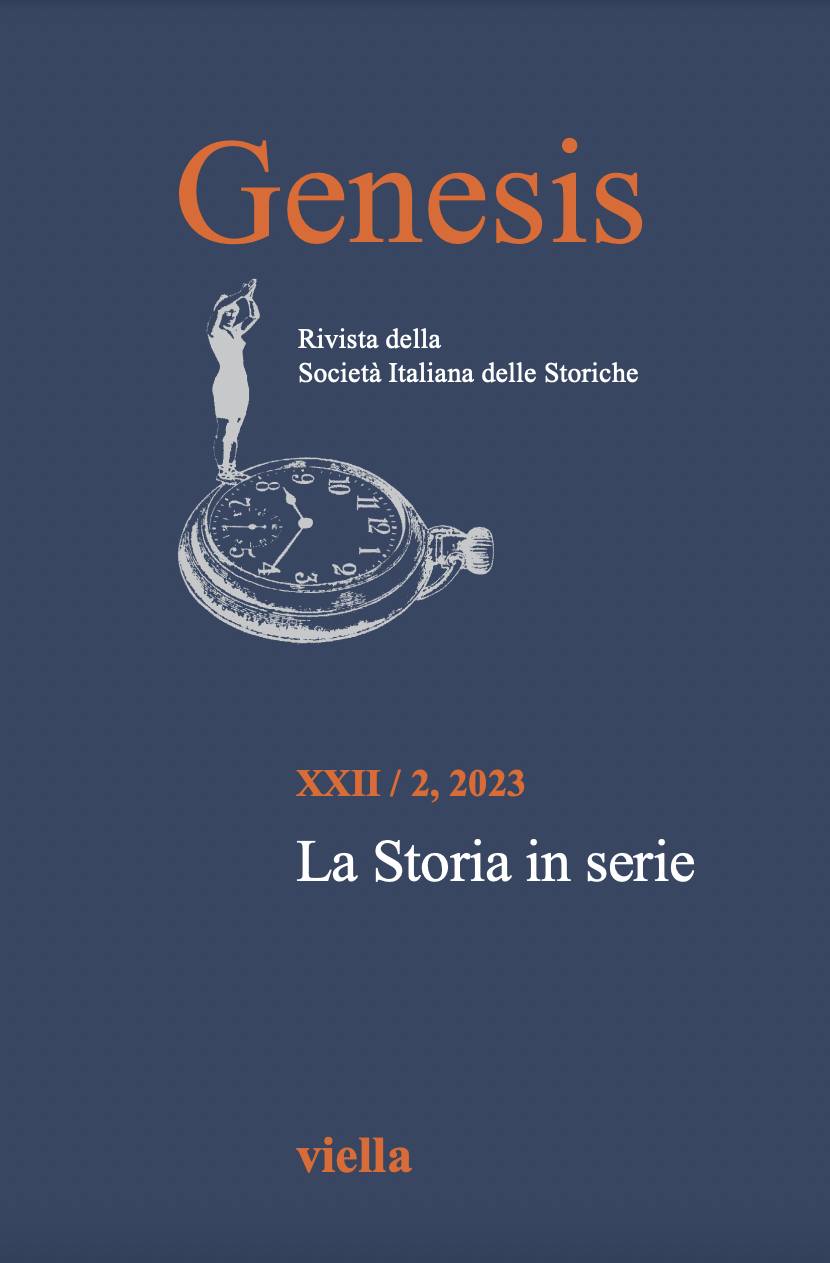

Genesis. Rivista della SIS, Pubblicazioni

Genesis 2023, XXII/2 – La Storia in serie, a cura di Teresa Bertilotti e Monica Martinat

Leggi tutto

Scuola Estiva, Scuola estiva 2024

Programma della Scuola estiva SIS 2024 (28 agosto – 1° settembre) | Iscrizioni dal 1° marzo al 10 luglio p.v.

Leggi tutto

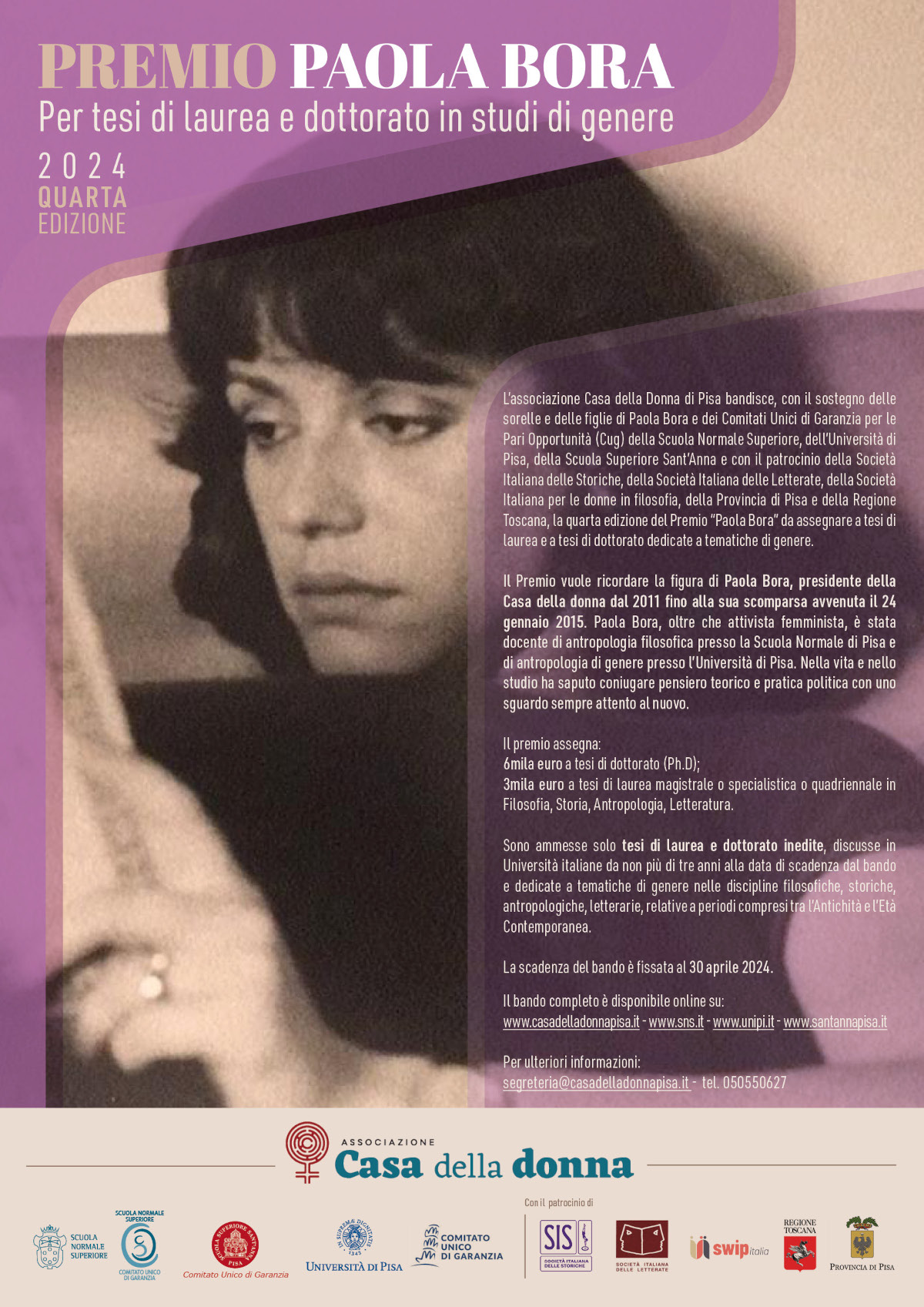

Pubblichiamo il bando del premio destinato a tesi di laurea e a tesi di dottorato dedicate a tematiche inerenti gli studi di genere | Scadenza 30.04.24

Leggi tuttoDocumento della SIS relativo alle strategie di contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere

Leggi tutto

Programma, calendario e sedi del IX Congresso della SIS | Palermo, 19-22 giugno 2024

Leggi tuttoComunicato della SIS per la fine delle ostilità a Gaza e nei territori occupati in Cisgiordania e il rilascio immediato di tutti gli ostaggi.

Leggi tutto